【法人設立のメリット】法人設立の手続とメリットを解説

こんにちは!

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

今回は・・・

法人設立の手続とメリットを解説します。

それでは、スタートです!!

法人設立のメリット

以下のメリットがあります。

- 信用力の向上:法人になることで、取引先や金融機関からの信頼が高まりやすくなります。特に大手企業や公共機関と取引を行う際に有利です。

- 節税効果:法人税の税率が比較的低いため、一定の所得以上を超える場合には個人事業主よりも税負担が軽減されることがあります。また、法人として経費として認められる範囲が広いため、節税の幅も広がります。

- 有限責任:法人設立により、出資額以上の責任を負わない「有限責任」となります。これは個人の財産が法人の債務で差し押さえられるリスクを減少させる効果があります。

- 後継者への円滑な事業承継:法人としての事業承継は個人事業よりもスムーズに行いやすく、後継者への引き継ぎも明確に行えます。

- 従業員の福利厚生充実:法人化することで、従業員に対する福利厚生の充実を図ることができ、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上につながります。

一般的に上記のようになります。

信用性の向上は個人事業と比べた

場合には対個人よりも法人間での

取引の方が信用性は上がることが

多いように感じます。

理由は、法人が利益を追求する事業体

であるため、取引においてお互いに

利害の一致を得ることができて

法人での運営であればある程度の

コンプライアンスとして

会社法上の義務を負うことになり

対外的な信用が上がると考えます。

節税効果も個人事業よりも法人の

方が税率が低く抑えることができます。

経費の範囲では個人事業だと

家事費という個人的な部分を排除

できないため

法人のほうが経費の範囲が広いと

一般的には言われています。

会社は行う取引において

有限責任とされています。

しかし、金融機関からの融資などで

個人補償を求められるケースがあるため

すべての取引において有限責任なる

というわけではないことがポイントです。

法人の事業承継では株式の承継に

よって親族へ会社を移すことができる

ようになります。

一定の要件により株式から生じる

相続税の繰延も可能になります。

以上のことから個人事業よりも

事業を円滑に後継者へ承継する

といったことが可能です。

法人は利益追求が前提になるため

利益を出した従業員へ還元する仕組みは

個人事業よりもやりやすいです。

外部のサービスにおいても

個人事業向けよりも法人向けサービスが

多いため福利厚生は個人事業よりも

やりやすいと考えられます。

法人設立の手続

- 設立前の準備:

- 事業目的の決定:設立する法人の目的や事業内容を明確にします。

- 資本金の準備:設立時に必要な資本金を準備します。最低資本金は1円から可能です。

- 発起人の決定:法人の設立にあたっては、発起人(法人を立ち上げる人)を決定します。

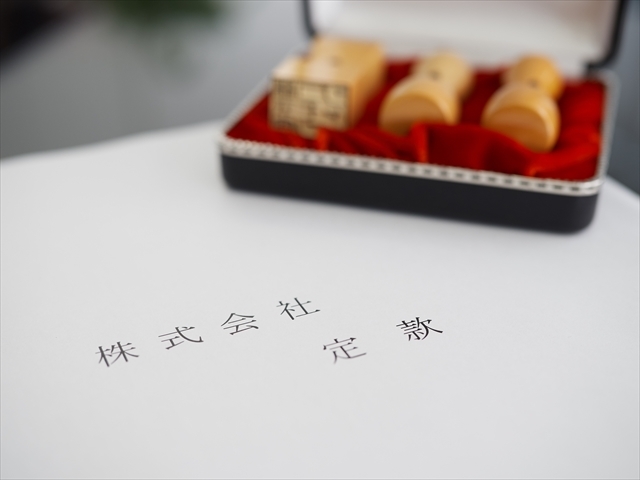

- 定款の作成と認証:

- 定款の作成:法人の基本的なルールや組織を定めた定款を作成します。

- 公証役場での認証:作成した定款を公証役場で認証してもらいます。

- 法人登記の申請:

- 必要書類の提出:法務局に法人登記の申請を行います。定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書などの書類が必要です。

- 法人登記の完了:法務局での手続きが完了すると、法人としての登記が完了します。

- 事業開始の準備:

- 税務署への届出:法人設立後、税務署に対して法人の設立届出や青色申告の承認申請を行います。

- 銀行口座の開設:法人名義での銀行口座を開設します。

- 社会保険の手続き:

- 労働保険と社会保険の加入:法人として従業員を雇用する場合、労働保険(雇用保険、労災保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。

上記を法人設立前の準備を

取り出すと

法人設立前の準備

- 設立前の準備:

- 事業目的の決定:設立する法人の目的や事業内容を明確にします。

- 資本金の準備:設立時に必要な資本金を準備します。最低資本金は1円から可能です。

- 発起人の決定:法人の設立にあたっては、発起人(法人を立ち上げる人)を決定します。

- 定款の作成と認証:

- 定款の作成:法人の基本的なルールや組織を定めた定款を作成します。

- 公証役場での認証:作成した定款を公証役場で認証してもらいます。

- 法人登記の申請:

- 必要書類の提出:法務局に法人登記の申請を行います。定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書などの書類が必要です。

- 法人登記の完了:法務局での手続きが完了すると、法人としての登記が完了します。

一般的な事業をする場合には

株式会社と合同会社が考えられます。

違いはほとんどありませんが

法人設立手続において

株式会社だと定款を公証役場にて

認証を受ける必要があります。

合同会社だと定款認証という手続きが

必要ありません。

この違いがあるため設立にかかる

コストは株式会社の方がかかります。

株式会社は30万円くらいになり

合同会社は15万円くらいで可能です。

ご依頼はこちら!

1 個別相談スポット業務

2 税務調査立会支援

3 経営革新等支援業務

4 税務顧問などの顧問業務

5 6万円から始める確定申告

法人の設立登記が終わって登記簿

謄本が出来上がったら

銀行口座を開設することができます。

実務上のポイントとしては

メガバンクでは法人口座を開設する

ことが難しいと考えられます。

昨今のマネーロンダリング対策のため

メガバンクでは新しい法人口座の開設を

渋っているケースが多いのです。

個人事業から法人成りする場合には

同じ支店であれば可能な場合があります。

また、登記をするときに法人の所在地は

必須項目になるわけですが

こちらが正しい住所やビル名がないと

法人口座の開設を渋られる可能性が

あります。

銀行口座開設の手続が終わったら

税務署に開業届や青色申告承認申請など

各種届出書の提出

社会保険の新規加入などの手続を

行います。

現在では法人ワンストップサービス

という手続きが一元化できる国の

サービスがあります。

最後に、法人を前提にするのであれば

基本的にはインボイス発行事業者に

なっていないと新規取引が取引先から

嫌がられる可能性があります。

税理士はいつから関与してもらうべきか

法人を設立してなるべく早めに

税理士に関与してもらったほうが

よいと考えています。

理由は以下の通り

- 節税についての専門家へ相談できる

- 社長の給与について相談できる

- 法人税での取り扱いを相談できる

- 税金の支払いなどについて相談できる

- 帳簿作成などを委託できる

黒字、赤字に関係なく法人では

総勘定元帳などを作成する

必要があります。

いわゆる記帳が義務になるので

記帳を自社でやっていたとしても

税理士に税法上の目線で確認

してもらうと安心です。

社長の給与は役員報酬と呼ばれ

一定の制限がある取引になります。

ルールを知らないと役員報酬が

経費に認められなくなるリスク

があります。

その他経費関係については

グレーゾーンもありますので

税理士に質問できる状態に

しておいたほうが無難です。

税金の支払いは法人税や

消費税のみならず

給与から天引きする源泉所得税

があります。

こういった税金支払いについて

資金繰りに影響する可能性が

ある取引に対応するすべを

税理士から教えてもらえます。

クラウド会計で自動仕訳まで

持っていくことは可能では

ありますが

私が確認すると各勘定科目ごと

の金額に不一致が発生している

ケースが多いのが現状です。

金額に不一致があるということは

勘定科目の金額をうまく消し込む

ことができていない可能性があります。

第三者目線から確認してもらうと

でコンプライアンスを高める

ことができるようになります。

編集後記

先日、商工リサーチから連絡が

きたのですが

私の事業の数字の確認でした。

先方からの質問に答える前に

私の携帯電話番号の出所を

聞いたところ

回答をごまかされたので

先方への質問は答えませんでした。

最も先方が商工リサーチと

言っているだけで本当に

商工リサーチであるかどうかを

確認できないというのが理由です。

意外にも個人の事業の確認も

してくるのだという勉強になりました。

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

youtube始めました!

税理士さいとうゆきおチャンネル

現在活動中止しています。

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

この記事は、その時の状況、心情で書いています。

また、法令に関しては、その後改正された場合には、

異なる取り扱いになる可能性があります。

ご依頼はこちら!

1 個別相談スポット業務

2 税務調査立会支援

3 経営革新等支援業務

4 税務顧問などの顧問業務